こんにちは。行政書士の大槻です。

建設業法施行規則の一部が改正され、専任技術者の要件が緩和されましたので、本記事で改正内容を解説いたします。

これから建設業許可の取得することを考えている方は、今回の要件緩和の内容を確認してみましょう。

専任技術者とは

専任技術者とは、建設業許可を取得するための要件の1つで、営業所ごとに配置しなければなりません。

専任技術者は、常勤であれば、役員(取締役)だけでなく、社員(従業員)でもなることができますので、今回の要件緩和に該当する人がいないか確認してみてください。

専任技術者の資格要件(一般建設業許可)

専任技術者となれる技術資格要件は、以下の3つのいずれかに該当していることです。

- 許可を受けようとする建設工事に関し、指定学科を卒業して、

中等教育学校卒業後 5年(60か月)以上

高等学校卒業後 5年(60か月)以上

大学・短大・高専卒業後 3年(36か月)以上

の実務経験を有する者 - 許可を受けようとする建設工事に関し、10年(120か月)以上の実務経験を有する者

- 許可を受けようとする建設工事に関する国家資格等を有すること

今回の建設業法施行規則の一部改正で要件が緩和されるのは、「1.」です。

一般建設業許可の営業所専任技術者要件の緩和

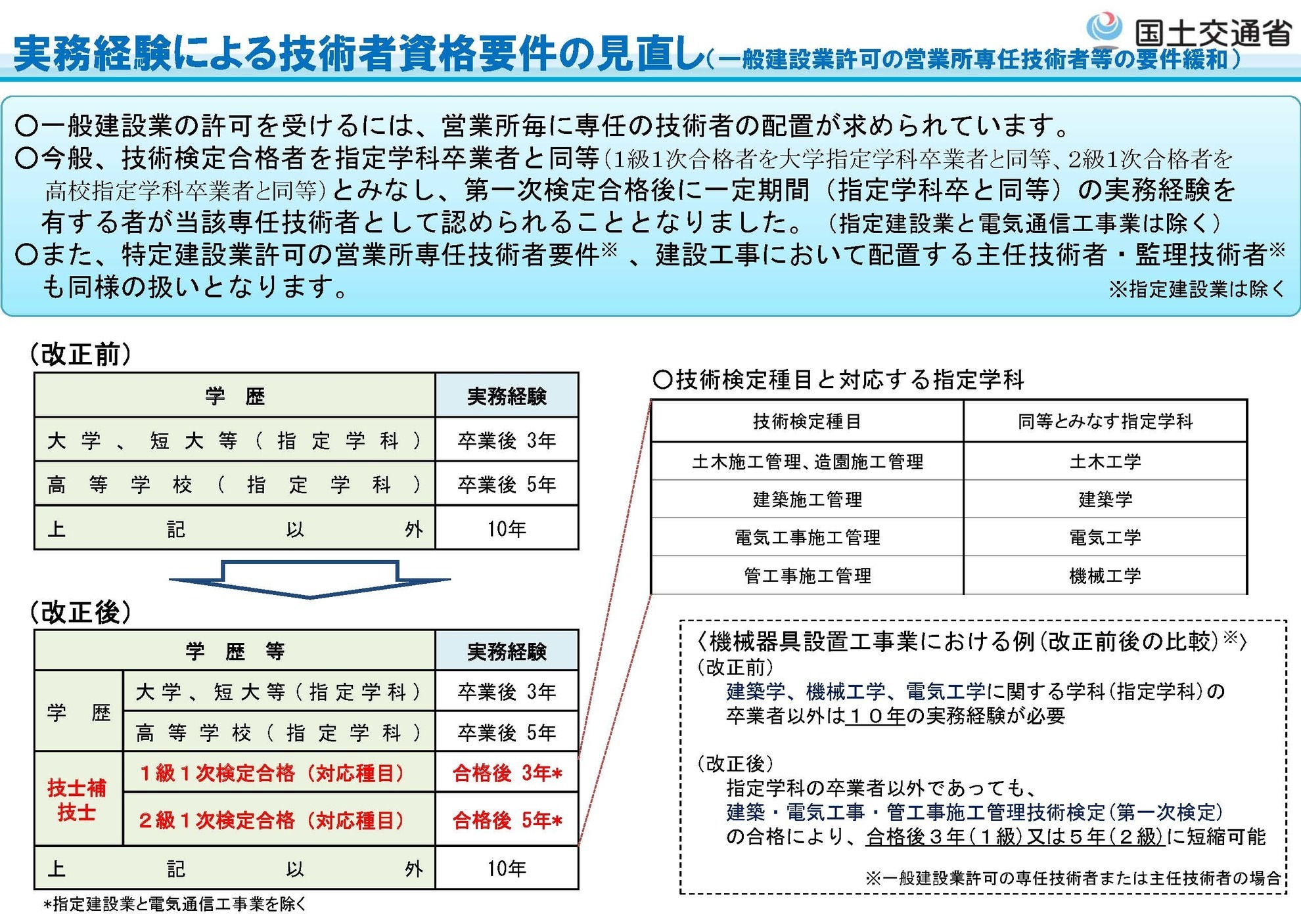

今回の改正で、指定学科を卒業していない場合であっても、次の表に掲げる検定種目にかかる試験に合格すれば、それぞれの検定種目に応じた指定学科を卒業した者と同様に、1級の1次検定であれば合格後3年の実務経験、2級の1次検定であれば合格後5年の実務経験があれば専任技術者の資格要件を満たすことになりました。

| 検定種目 | 指定学科 |

| 土木施工管理・造園施工管理 | 土木工学 |

| 建築施工管理 | 建築学 |

| 電気工事施工管理 | 電気工学 |

| 管工事施工管理 | 機械工学 |

つまり、1級の1次検定合格者を大学指定学科卒業者と同等とみなし、2級の1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすということです。

これまで、「指定学科は卒業していないから、関係ない」と考えられることが多かった専任技術者の資格要件ですが、指定学科に対応した施工管理の1次検定を合格していれば、専任技術者の実務経験の短縮につながる可能性があります。

指定建設業と電気通信工事業は要件緩和の対象外

今回の専任技術者の要件緩和は、指定建設業及び電気通信工事業以外の建設業が対象になります。

指定建設業と電気通信工事業は、要件緩和の対象外です。

これらの建設業種の許可を取得しようと考えている場合は、要件緩和の対象外になりますので注意してください。

指定建設業とは

指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種です。

機械器具設置工事業の場合は要件緩和の効果大

上記の国土交通省の資料にも例がありますが、機械器具設置工事業の許可を取得しようと考えている場合は、今回の専任技術者の要件緩和の効果は大きいです。

機械器具設置工事業の許可を取得する場合、機械器具設置工事業に対応した専任技術者の要件を満たす国家資格等がありませんので、通常実務経験10年(120か月)を証明する必要があります。

北海道の知事許可の場合は、毎月1件の契約書や注文書・請書、請求書などで実務経験を証明しなければならないので、非常に手間がかかることになります。

また、機械器具設置工事業の実務経験として認められるかどうかも、業種区分の考え方からも非常にシビアに確認されますので、10年(120か月)分の実務経験証明書類を準備することも難しいことが多いのが現状です。

機械器具設置工事業の指定学科は、次の3つです。

- 建築学

- 機械工学

- 電気工学

そのため、これら指定学科を卒業した人がいれば、実務経験の証明を10年(120か月)から5年(60か月)や3年(36か月)に短縮することができますが、いない場合は10年(120か月)の証明が必要でした。

今回の改正で、検定種目にかかる試験の1次検定に合格すれば、指定学科を卒業した者と同等にみることができるようになりましたので、機械器具設置工事業の場合は、次の試験の1次検定を合格すれば、実務経験が短縮されます。

- 建築施工管理技術1次検定 合格後3年の実務経験(1級)又は合格後5年の実務経験(2級)

- 管工事施工管理技術1次検定 合格後3年の実務経験(1級)又は合格後5年の実務経験(2級)

- 電気工事施工管理技術1次検定 合格後3年の実務経験(1級)又は合格後5年の実務経験(2級)

10年(120か月)の実務経験を証明することは難しくても、3年や5年であれば証明することができるという場合は、社員(従業員)に上記の技術1次検定に合格している人がいないかを確認してみるといいかもしれません。